前回の記事では「AI(人工知能)」という言葉の成り立ちを紹介しました。

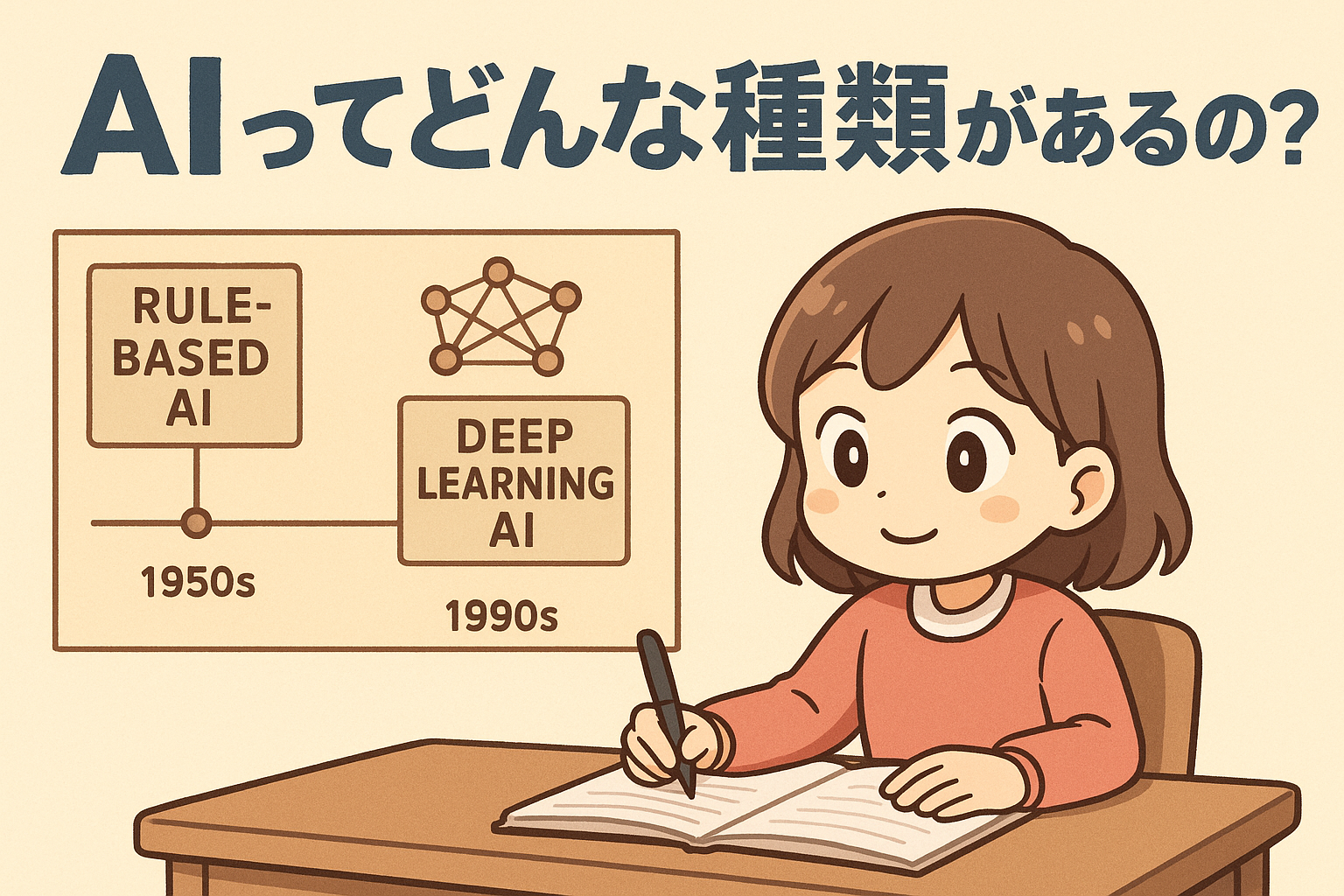

今回はさらに一歩進んで、「AIにはどんな種類があるのか?」を、歴史とあわせて見ていきましょう。

AIの発展と3つの世代

AIの歴史は大きく3つの流れで説明されることが多いです。

それぞれの時代で研究の中心や得意分野が変わってきました。

第1世代:ルールベースAI(1950年代〜1980年代)

この時代のAIは「知識をルール化してコンピューターに覚えさせる」方式でした。

いわゆるエキスパートシステムと呼ばれる仕組みです。

- 仕組み: 「もしAならBする」といったルールを大量に登録

- 得意分野: 医療診断、トラブルシューティング

- 弱点: 新しい状況や例外に対応できない

例)「将棋AI」も当初は膨大な定跡(ルール)をベースに動いていました。

第2世代:機械学習AI(1990年代〜2010年代)

コンピューターの処理能力が上がると、「ルールを人間が入力するのではなく、AI自身がデータから学ぶ」という方式が登場しました。

- 仕組み: 過去のデータを統計的に分析して予測や分類を行う

- 得意分野: スパムメール判定、検索エンジン、翻訳

- 弱点: データの質に大きく依存

この頃から「人間がすべて教える」のではなく、「AIが学習する」流れにシフトしていきます。

第3世代:ディープラーニングAI(2010年代〜現在)

今まさに活躍しているAIの主役が、ディープラーニング(深層学習)です。

これは人間の脳の仕組みをモデルにした「ニューラルネットワーク」を多層化し、画像や音声など複雑なデータを扱えるようにしたものです。

- 仕組み: 膨大なデータを使って多層のネットワークを訓練

- 得意分野: 画像認識、音声認識、自動運転、生成AI(ChatGPTなど)

- 弱点: データや計算資源が大量に必要、判断根拠が不透明

ディープラーニングの登場により、AIは飛躍的に進化し、日常生活でも当たり前に使われるようになりました。

AIの分類:弱いAIと強いAI

AIの種類を語るとき、よく登場するのがこの区分です。

- 弱いAI(Narrow AI)

特定の分野に特化したAI。例:翻訳アプリ、将棋AI、画像認識。 - 強いAI(General AI)

人間と同等の知能を持ち、幅広い問題に柔軟に対応できるAI。まだ実現していません。

現在私たちが使っているのは「弱いAI」であり、「強いAI」は未来の研究テーマとして議論されています。

まとめ

AIの歴史をたどると、その分類は次のように整理できます。

- ルールベースAI(第1世代)

- 機械学習AI(第2世代)

- ディープラーニングAI(第3世代)

さらに、AIの将来像として「弱いAI」と「強いAI」という区分も存在します。

こうした流れを押さえておくと、「このニュースで話題のAIはどのタイプだろう?」と理解しやすくなります。

次回は、「生成AIって従来のAIとどう違うの?」というテーマで、最新AIの特徴を解説していきます!